画像サイズ: 297×410 (73kB) | そもそも印籠と云う言葉がいけない。印籠ではない。薬籠である。館のパンフレットでものっけから「印籠は常備薬を入れ腰から提げて持ち歩くための」と明記してある。なぜ印籠かと云えば、もともと中国ではこれはクスリでなく、印鑑や印肉を入れる容器であったためである。だが、

ポルトガル人が来航した頃には、薬籠★でなく、すでに印籠になっていた。(日葡辞書)

構造は、一般に三段から五段になっていた。各々の容器をしっかりまとめるために緒締と云ものがあるが、これを腰に提げるには別に根付というのがあり、印籠とともに、これも職人たちが競って芸術性の高いものを作り上げていった。

外国でもこの印籠、根付の人気は高く、かなりのものが海外に流れたが、のちに買い戻されたものも相当数ある。モチーフも、花籠であるとか、動植物、昆虫、山水のような風景、はては古代中国の逸話に材を取ったものなど、その種類はまさに百花繚乱の感があった。

また、技術面でも、蒔絵、螺鈿、象嵌、彫漆と、これも千変万化の様相を呈していた。材質についても、あっしなぞトーシロは、その辺の木に漆をぬったものだろうと早合点してしまいがちだが、木ばかりではなく、何と皮だの竹だの、へえ、金属、動物の牙や角、陶器なんてものまでが印籠つくりに使われたのである。また、

沖縄などでは、堆錦という手法があり、説明によれば、漆に顔料を混ぜ、槌で叩き、薄く伸ばしたものを表面に貼り付けて作るものがあるという。

形状も一様ではなく、人間の顏のように角ばったもの、丸みを帯びたもの、ケイタイそっくりの薄型のもの、大きくてずっしりと重量感のある、弱腰の侍では、何かのはずみに腰が抜けてしまいそうなのまであった。

また普通は無銘だが、中には名人上手の作なのか、有銘のものもあった。芝山細工などは、象嵌、蒔絵の特色を最大限に生かしたその華美な様子から、海外の富裕層にも大人気で、かなりの量が輸出されたというから、昨今のマンガもさることながら、こうした芸術品もじゃんじゃん作って、カイガイの富裕層の、がま口のふたを開かせてみてはどうか?

あっしは、光圀公の印籠を仔細に眺めたことはないが、表も裏もただの紋章だけではないだろうか。

あっしがこの展示で、一番気に入ったのは、表裏を合わせて、ひとつのストーリーを構成しているもの。例えば、昔から犬猿の仲などと云うが、その逆を取って、イヌとサルが、仲良く首引きをしている図を、ただ表だけに描くのではなく、表にイヌ、裏にサルを描いて、印籠をひっくり返して楽しめる仕掛けのものを会場で見たが、これには参った。

これを見ての感想だが、いまの世では、真のユーモアが失われつつあるが、江戸人のユーモア感覚にも、見習うべきところが意外と多いのではないか、と思ったことだ。

桃山時代から印籠を腰に下げる習慣はあったらしいが、一般人にはまだとても手の届かない存在だった。

一般人が買えるようになった頃には、専門店ではデザイン帳のようなものを置くところも増えたようだ。もっとも、隣の旦那と同じものをぶら下げたのでは、サマにならないが。(^O^)

見るからに高そーな印籠では、とても無理だが、宝くじでも当たったら、印籠は後にして、根付でもぼちぼち集めてみたいような気もする。 (おわり)

★ あっしの若い頃、漢文で「時価薬籠中の物」などという言い回しがあった。いまは英語文化の時代で、こうしたものは次第に忘れられていく。薬籠と云えば、日に数十錠の薬を飲む人では三段や五段の薬籠では、間に合わぬのではないかと、いらぬ心配をする、あっしである。たしか、百円ショップに、一週間分の曜日を書いた、樹脂製の薬籠(印籠?)があったような。

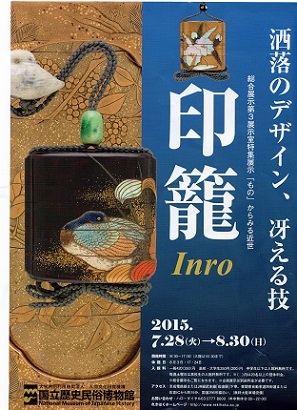

写真は、薬籠展のパンフレットです。 |